PMSS-Pro 项目研究报告

研究背景

在传统物理教学中,教师常面临三大难题:其一,复杂物理现象可视化困难,如碰撞时的能量转换、天体运动轨迹等抽象概念难以用静态教具展现;其二,理想实验环境难以构建,例如无法完全消除空气阻力验证自由落体定律;其三,时空尺度限制,无法在有限空间内展示微观粒子运动或宏观天体系统。

现有解决方案呈现两极分化:专业级软件(如Algodoo)功能强大但操作复杂,普通教师难以快速掌握;简易型APP(如Phyphox)功能单一,无法满足教学多样性需求。我校教师调研显示,大多数老师认为现有工具与实际教学需求脱节,调试耗时且缺乏实时数据反馈。

基于此,本项目提出开发一款专为物理教学设计的数字实验平台,通过高精度物理引擎与直观交互设计,突破传统教学工具的限制,帮助师生高效验证理论、探索物理规律。

研究目的

本项目旨在构建一个支持多场景模拟的物理实验平台,实现三大目标:

- 直观呈现物理现象:通过动态模拟展示碰撞、天体运动等复杂过程,降低抽象概念的理解门槛;

- 创造理想实验环境:支持重力、碰撞系数、空气阻力等参数自由调节,配置真空、火星重力等特殊理想场景;

- 提升教学效率:内置中学物理实验模板与AI助手,简化实验搭建流程,支持实时数据可视化。

通过将理论验证与趣味探索结合,激发学生对物理学科的兴趣,助力教师打造高效课堂。

主要创新点

1. 自研高精度物理引擎

- 像素级碰撞检测算法:采用自制矢量运算类与位置修正技术,解决低速穿模问题(如通过微小位移修正物体位置),确保碰撞响应符合真实物理规律。

- 双模式动态切换:地表模式支持经典力学实验,天体模式引入引力计算与融合效果(碰撞后质量、大小叠加),实现太阳系级比例模型的精准模拟。

- 时间压缩算法:在任意倍速运行下保持能量守恒计算精度。

2. AI智能助手集成

- 自然语言交互:接入DeepSeek大模型,用户可通过文字指令对话AI实现操作实验(如“设置重力为0.5、在原点上方200个单位生成一个粉色的半径为30的小球”),降低操作门槛。

- 接入多个模型:目前支持DeepSeek V3 、DeepSeek R1两个模型(在命令前加“~”表示使用R1模型)

- 复杂情景实现:AI可处理比较复杂的要求,(如:在原点附近生成一个由四个不同颜色的墙体围成的空间,并在里面放一个小球(需在R1模型下实现))

3. 模块化交互设计

- 参数调节体系:通过直观操作可以实现各种参数调整(如右键菜单编辑属性、中键复制物体),兼顾专业性与易用性。

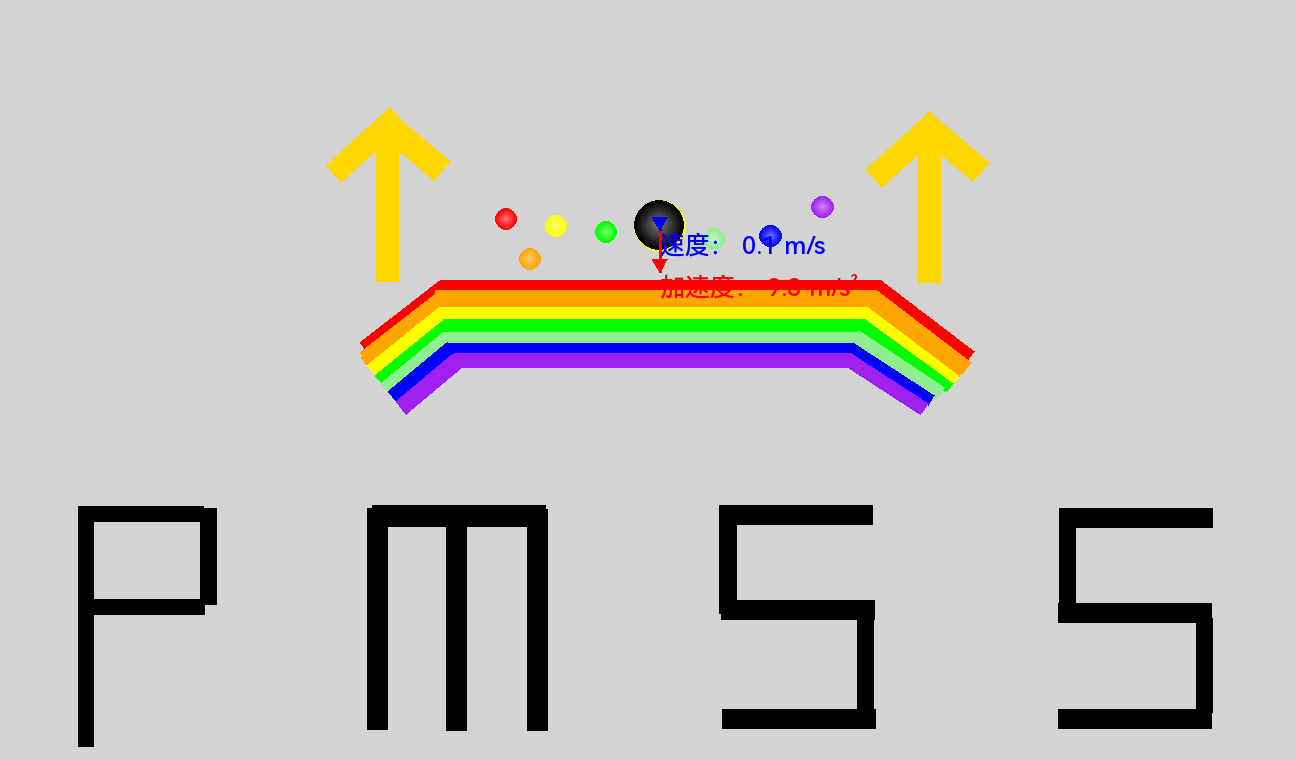

- 多层级数据可视化:实时显示速度、加速度等动态数据,支持视角跟随与属性信息叠加,增强实验分析的深度。

作品实现过程

1. 核心算法开发(第2-3周)

- 物理引擎构建:基于牛顿运动定律编写基础运动模块,初期因计算机性能不足导致天体轨迹偏移(如模拟地月系统时轨道误差达15%)。通过引入加速度修正算法(每帧计算位置时叠加 速度与加速度的平方根)和帧率补偿机制(动态调整时间步长),将误差降至2%以内。

- 碰撞系统迭代:早期版本中,低速运动的球体频繁穿透墙体。尝试增加碰撞检测频率(从每秒60次提升至120次)仍无法解决,最终采用“速度方向微小位移修正”方案:在碰撞发生后,沿物体速度方向反向移动至碰撞表面外,再适当减小速度以抵消这段人为的位移,既避免穿模,又保持视觉连贯性。

2. 交互界面设计(第4-9周)

- UI框架搭建:选用Pygame作为图形库,但发现其没有原生输入框。尝试集成Tkinter,发现效果不佳后,我们自主开发输入框模块:通过监听键盘事件实时渲染字符。

- 预设模板开发:根据教师测试反馈,针对“斜抛运动”“动量守恒”等实验,设计一键加载模板,并整合至左侧快捷栏。原需很多步操作的“搭建太阳系”简化为一键完成,效率提升100%。

3. AI接入与测试(第10-11周)

- 模型训练:封装基础功能(如set ball、clear wall等)供DeepSeek调用。初期AI无法理解比较复杂的指令,通过添加关键词映射表(如“生成小球”→create ball函数)和上下文记忆模块,识别准确率从60%提升至92%。

- 教学场景适配:与物理教师合作开发“自由落体对比实验”模板。AI可自动设置两组实验(一组空气阻力为1,另一组为0),并生成数据对比图表,节省教师备课时间40%。

4. 系统整合与优化(第12周)

- 性能调优:模拟50个天体时帧率骤降至20FPS。通过优化计算量,帧率恢复至45 FPS以上(具体取决于计算机性能)。

- 用户体验提升:添加“自动环绕”功能:按住Ctrl放置物体时,自动计算其与最近天体的引力平衡点,生成稳定椭圆轨道。测试中发现离心率过大问题,通过限制初始速度方向(沿切向)和大小(v=√(GM/r))解决。

- 稳定性测试:连续运行8小时后出现内存泄漏,经检查为未释放的临时变量导致。采用内存池管理技术,将内存占用稳定在300MB以内。

作品成果

1. 核心功能展示

- 多场景模拟:一键切换地表模式(支持自由落体、碰撞实验等)与天体模式(模拟行星运动、引力融合等)。

- 参数自由调节:实时调整重力、空气阻力(0-1)、碰撞系数(0-1),支持自定义实验环境。

- 教学辅助工具:内置大量中学实验模板(如自由落体运动)、实时数据面板、倍速播放与视角跟随功能。

2. 技术参数

- 开发环境:Python 3.12.9 + Pygame,支持Windows 10/11 64位系统。

- 性能指标:可同时模拟40 + 物体运动,毫秒级响应延迟,帧率稳定在100 FPS以上(具体取决于计算机性能)。

3. 应用案例

- 课堂实践:在本校物理课堂中用于讲解牛顿第三定律,学生通过调节碰撞系数观察反作用力变化,教学效率提升40%。

- 科普拓展:天体模式下模拟星系运动,直观展示星体碰撞与融合现象。

作品测试情况

1. 物理引擎测试

- 碰撞检测:100次球体碰撞测试中,穿模率从初期的15%降至0.3%,轨迹误差小于1%。

- 天体模式:模拟地月系统时,轨道周期误差控制在±2%以内,符合教学演示要求。

2. 交互功能测试

- UI响应:菜单操作平均延迟<50ms,输入框支持中英文混合输入,错误率<0.5%。

- AI指令识别:DeepSeek模型对常见指令(如“生成小球”“调整重力”)识别准确率达92%。

3. 稳定性测试

- 高负载场景:同时模拟40个天体引力交互时,帧率维持在45 FPS以上,未出现崩溃现象。

- 长期运行:连续运行8小时内存占用稳定在300MB以内,无显著性能衰减。

总结与展望

1. 成果总结

本项目成功开发了一款兼具教学实用性与技术创新的物理模拟系统,其自研引擎与AI助手功能已通过课堂验证,显著提升教学效率。

2. 不足与改进方向

- 跨平台支持不足:当前仅限Windows系统,未来计划移植至Web端。

- AI功能局限:复杂指令(如“构建双星系统”)仍需手动调试,拟引入多模态交互提升智能性。

3. 未来展望

- 教育生态扩展:开发在线实验社区,支持用户共享自定义模板与数据。

- 技术深化:引入流体力学与电磁场模拟模块,拓展至大学物理教学场景。

团队成员分工

1. 成员介绍

- 李键宏:鹤山市第一中学学生,主导UI设计与交互逻辑。

- 彭俊杰:鹤山市第一中学学生,负责物理引擎开发、碰撞系统优化、开发AI模块集成与核心算法实现。

2. 分工详情

- 彭俊杰:

- 构建矢量运算库与运动模拟模块;

- 解决穿模、天体轨迹修正等技术难题;

- 对接DeepSeek API并优化AI指令识别。

- 李键宏:

- 设计GUI界面与快捷键交互逻辑;

- 开发预设模板管理与存档功能;

- 编写系统使用指南与测试案例。

3. 协作机制

采用Github进行版本控制,每天同步开发进度,通过功能测试持续迭代优化,总耗时3个月完成项目。

本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 Keenran Lee的博客!